Что почитать и что увидеть в мае?

№125 май 2025

Что почитать и что увидеть в мае?

Никонов В.А.

Немыслимое. От Второй мировой к холодной войне

М.: АСТ, 2024

«Лето 1945 – весна 1946 года были временем поистине горячим, во многом определявшим ход последующей мировой политики. И об этом времени мы знаем гораздо меньше, чем об истории Великой Отечественной». Так начинается новая книга известного российского политика, политолога, доктора исторических наук Вячеслава Никонова. Почему союзнические отношения времен Второй мировой ушли в прошлое и мир погрузился в новое, уникальное в своем роде противостояние, растянувшееся на долгие десятилетия? Чтобы ответить на этот вопрос, автор детально анализирует события, происходившие на мировой политической арене сразу после капитуляции нацистской Германии.

Разобраться в истоках начавшегося противостояния действительно крайне непросто. С начала холодной войны обе стороны поспешили возложить ответственность за нее друг на друга. И на протяжении десятилетий мировая историография «находилась под влиянием идейного противоборства двух сверхдержав, оправдывавших собственные действия и обвинявших противную сторону в негативных последствиях развязывания холодной войны и глобальной конфронтации». При этом сами исторические исследования и споры о прошлом лишь помогали эту конфронтацию раздувать. Да и в наше время, которое многие считают «вторым изданием» холодной войны, разобраться в случившемся не так уж легко. По словам Никонова, «сегодня, когда конфронтация между Россией и тем же западным миром во главе опять же с США вышла на качественно новый уровень… фронт исторический обретает растущую актуальность и остроту».

Автор подробно рассматривает период с 9 мая 1945 года до 5 марта 1946 года – от капитуляции Германии до Фултонской речи Уинстона Черчилля, когда «курс на системную конфронтацию с СССР был вброшен западной стороной в публичную плоскость, что вызвало немедленную жесткую реакцию с советской стороны». Как отмечает Никонов, «уже тогда закулисное стало явным, а дальше все просто катилось по наклонной плоскости, подчиняясь конфронтационной логике».

В книге тщательно исследуется сложный клубок противоречий между СССР и США – как унаследованных с предвоенных времен, так и возникших в новых условиях. В поле внимания оказываются закулисные действия в кремлевских коридорах и политические процессы в столицах ведущих мировых держав, а также то, что происходило в умах их лидеров. Вопросы, ответы на которые ищет историк, важны для понимания эпохи. Как создавалась ООН? Как началась атомная эра? Как смерть президента США Франклина Рузвельта в апреле 1945-го повлияла на общий фон советско-американских отношений? Как и под воздействием каких внутри- и внешнеполитических факторов нарастали враждебность западных элит к СССР и недоверие советских лидеров к недавним союзникам?

Название книги – «Немыслимое» – отсылает читателя к одноименному плану военных действий, разработанному в Великобритании по указанию Уинстона Черчилля еще в те дни, когда Красная армия с боями продвигалась к логову Гитлера. План, предполагавший совместное выступление западных союзников и капитулировавших немецких частей против СССР, так и остался на бумаге. Однако парадоксальным образом «немыслимое» все же свершилось: всего за несколько месяцев союзнические отношения времен Второй мировой превратились в холодную войну. Вскоре аналогичные разработки начались и в США: «В серии секретных директив Объединенного комитета военного планирования – "Жаркий день", "Испепеляющий жар", "Клещи" и "Встряска", – принятых в 1945–1946 годах, содержались подробные планы ядерной бомбардировки крупнейших советских городов и промышленных центров». Одновременно на Западе развернулась мощная информационная кампания: «В марте 1945 года 55% американцев, по опросам Гэллапа, доверяли СССР, в марте 1946 года таковых оставалось 33%».

Седов Вл.В.

Церковь Феодора Стратилата на Федоровой улице в Новгороде

М.: Квадрига, 2024

Церковь Феодора Стратилата, возведенная в 1360–1361 годах, считается одним из самых выдающихся памятников средневекового Новгорода. Она фактически определила стилистику всей городской архитектуры вплоть до XVII века. Член-корреспондент РАН, историк и археолог Владимир Седов составил архитектурную «биографию» церкви. В процессе строительства зодчие создавали новый стиль, органично соединивший две традиции: он сочетал в себе влияние смоленских зодческих канонов и «прибалтийской, преимущественно немецкой, кирпичной готики».

Лабутина Т.Л.

Британские послы в России в эпоху дворцовых переворотов

СПб.: Алетейя, 2025

Опираясь на анализ секретной переписки послов Великобритании с главами внешнеполитического ведомства, доктор исторических наук Татьяна Лабутина изучила деятельность английских дипломатов в России в эпоху дворцовых переворотов. Какие инструкции получали английские послы от короля, отправляясь в далекую Россию? Как именно британцам удалось втянуть русских в войну середины 1740-х за чужие интересы? Какие впечатления вынесли дипломаты о стране пребывания и как они характеризовали императриц – Анну Иоанновну, Елизавету Петровну, Екатерину II – и их ближайшее окружение? Ответы на эти вопросы ищет в своей книге автор.

Джонс К.

Падение Робеспьера. 24 часа в Париже времен Великой французской революции

М.: Альпина нон-фикшн, 2025

Обработав тысячи источников – от полицейских докладов до театральных афиш – британский историк Колин Джонс представил хронику 27 июля 1794 года, или Девятого термидора по принятому тогда французскому революционному календарю. Этот день стал переломным моментом и, возможно, самым безумным эпизодом в истории Французской революции: тогда был низложен ее самый известный и кровавый деятель Максимилиан Робеспьер (1758–1794). Книга представляет собой «машину времени»: перед читателями разворачивается череда ярких сцен, происходивших в разных уголках Парижа.

Нефедов С.А.

Как делали революцию 1905 года

Ереван: Fortis Press, 2025

Новая книга доктора исторических наук Сергея Нефедова посвящена технологии свержения власти в России в начале прошлого века. Это было сложное время: крестьянское малоземелье и массовая бедность сочетались с попытками либералов сблизить страну с Западом и добиться конституционных реформ. На фоне войны с Российской империей японские власти активно подталкивали российскую оппозицию к выступлениям в тылу. Некоторые революционеры были готовы строить новый мир на японские иены. Переломным моментом, предопределившим трагедию Первой русской революции, стало знаменитое Кровавое воскресенье. Социалисты-эсеры стремились спровоцировать на выступления студентов и рабочих. Им удалось внедрить своих людей в окружение священника Георгия Гапона, планировавшего организовать крестный ход с подачей петиции о народных нуждах. Однако в последний момент «друзья-литераторы» убедили его включить в текст требование о созыве Учредительного собрания, что резко изменило характер акции.

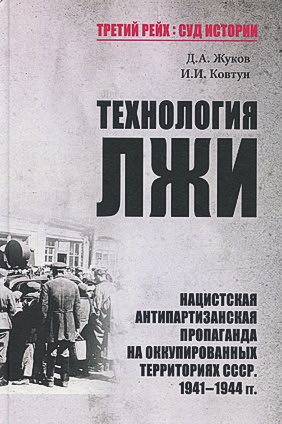

Жуков Д.А., Ковтун И.И.

Технология лжи. Нацистская антипартизанская пропаганда на оккупированных территориях СССР. 1941–1944

М.: Вече, 2025

В годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях СССР развернулось мощное партизанское движение. Нацисты пытались его подавить не только вооруженными средствами, но и с помощью пропаганды. Для дискредитации и разложения сил «народных мстителей» гитлеровцы использовали разветвленный, насыщенный профессиональными кадрами пропагандистский аппарат. В его работе участвовали структуры вермахта, СС, а также имперских министерств, возглавляемых Йозефом Геббельсом и Альфредом Розенбергом. При непосредственном участии этих органов осуществлялось информационно-психологическое воздействие на партизан и население. В новом исследовании историков Дмитрия Жукова и Ивана Ковтуна комплексно раскрываются феномен нацистской антипартизанской пропаганды, ее методы и эффективность.

Лихачев Г.Н.

Петрозаводская. Воспоминания

М.: ИА РАН, Кучково поле, 2024

Орнитолог, научный сотрудник заповедника «Тульские засеки», а затем Приокско-Террасного заповедника Геннадий Лихачев (1899–1972) в своих воспоминаниях описывает жизнь семьи на Петрозаводской улице в Петербурге. За скромным фасадом дома, построенного для большой семьи, скрывался уникальный музей письма, создаваемый его отцом – Николаем Петровичем Лихачевым (1862–1936). В книге оживают картины счастливого детства в многодетной дворянской семье: визиты друзей, родственников и оригинальных посетителей музея, летние выезды в имение Сушнево, научные изыскания отца – выдающегося историка, специалиста по источниковедению, палеографии и сфрагистике. Его коллекции икон, рукописей и артефактов позже легли в основу фондов Русского музея, Эрмитажа и Библиотеки Академии наук. Войны и революции разрушили этот уклад. Постепенно уничтожаются уютная жизнь и мечты отца, члены семьи рассеиваются по стране, многие погибают. В 1930-м Лихачев был арестован по «Академическому делу», его библиотека и музей отошли Академии наук, дом стал общежитием аспирантов, а память о нем оказалась стерта на долгие годы… Подготовившие воспоминания к изданию доктор исторических наук Петр Гайдуков и кандидат исторических наук Татьяна Костина убеждены: «Николай Петрович Лихачев золотыми буквами вписал свое имя в летопись отечественной исторической науки и музейного дела конца XIX – начала XX века. По замыслу прикладные, но фундаментальные по исполнению научные труды Лихачева послужили появлению и развитию новых направлений исторических исследований в России, а подвижническая собирательская деятельность – созданию грандиозных коллекций древнерусской живописи, памятников письменности, рукописей и книг». Издание снабжено комментариями, а также иллюстративным материалом.

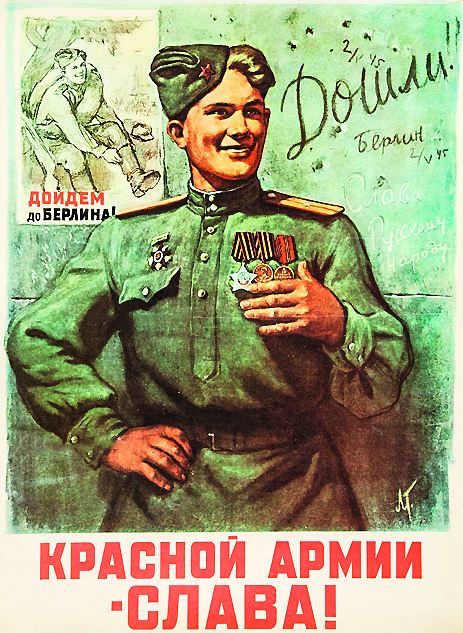

22 апреля – 9 ноября

1418 дней. К 80-летию Великой Победы

Новая Третьяковка

Москва, улица Крымский Вал, 10

Выставка предлагает зрителям эмоциональное погружение в события 1941–1945 годов. Экспозиция, включающая более 200 произведений, выстроена в хронологическо-тематическом порядке и состоит из трех ключевых разделов. Первый – «Огненные версты войны» – передает трагизм через образы мобилизации, тяготы эвакуации и борьбы за жизнь. Второй – «Алтарь Победы» – посвящен переломному моменту войны, когда надежда и радость освобождения постепенно переходят в триумф торжества. Особой эмоциональностью обладает третий раздел – «Эхо прошедшей войны», где в работах художников показана память о боли и страданиях, через которые пришлось пройти людям. Завершают экспозицию галерея «Лица Победы», а также специальный раздел, рассказывающий об эвакуации музейных ценностей Третьяковской галереи. Выставочный проект подготовлен при поддержке ПАО «Транснефть».

18 марта – 15 июня

Сокровищница графики. Гравюрный кабинет в первой четверти XX века

ГМИИ имени А.С. Пушкина

Москва, улица Волхонка, 12

Выставка посвящена музейной деятельности выдающегося русского ученого и педагога Николая Ильича Романова (1867–1948). С 1910 по 1923 год он возглавлял Отделение изящных искусств Румянцевского музея, включавшее Картинную галерею и Гравюрный кабинет, а в период с 1923 по 1928 год был директором Музея изящных искусств (ныне ГМИИ имени А.С. Пушкина). В экспозиции представлено более 80 произведений западноевропейских и русских мастеров эстампа, в том числе графические работы Дюрера, Рембрандта, Хогарта и Домье. Некоторые из них не демонстрировались почти сто лет. Дополняют экспозицию уникальные архивные материалы – каталоги первых московских выставок графики, письма художников и искусствоведов. Это первый проект в серии выставок под названием «Ars Graphica», инициированный ГМИИ имени А.С. Пушкина.

25 апреля – 27 августа

1941–1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища

Музеи Московского Кремля

Москва, Кремлевская набережная, 1, стр. 3

В годы войны защита Московского Кремля с его архитектурными памятниками и бесценными музейными реликвиями стала общим делом для огромного числа людей. Выставочный проект увековечивает подвиг музейных работников военных лет, благодаря самоотверженности которых удалось сохранить исторические и художественные сокровища мирового значения. Наряду с памятниками, пережившими эвакуацию, посетители могут увидеть личные вещи коменданта Московского Кремля Николая Спиридонова и директора Оружейной палаты Николая Захарова. Эти предметы представлены широкой публике впервые. Особый раздел экспозиции посвящен ордену «Победа», ставшему одним из главных символов триумфа 1945 года.

26 марта – 21 июля

Сказочные образы в русской керамике

Государственный исторический музей

Москва, Красная площадь, 1

До середины XIX века гончарное производство в Скопине ограничивалось изготовлением простой посуды. Однако уже в 1860-е этот город в Рязанской губернии превратился в уникальный центр художественной керамики, просуществовавший до 1917 года. Местные мастера прославились необычными скульптурными сосудами, покрытыми многоцветной глазурью в желтых, коричневых и зеленых тонах. Экспозиция, посвященная скопинской керамике, состоит из трех тематических разделов. В первом зале рассказывается о графических и художественных источниках, вдохновивших гончаров на создание декоративных фигурных сосудов. Посетители увидят старинные рукописные книги и народные картинки середины XIX века. Во втором зале представлены знаменитые фигурные сосуды и скульптура города Скопина. Третий раздел дополнен расписными изразцами XVIII столетия с изображениями животных и людей.

30 апреля – 25 августа

Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы

Государственный исторический музей

Москва, площадь Революции, 2/3

Уникальная выставка подготовлена ведущими музеями и архивами по поручению президента России Владимира Путина. Более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов демонстрируют решающий вклад Советского Союза в Победу над нацистской Германией и ее сателлитами. Экспозиция рассказывает о великом подвиге многонационального советского народа и Красной армии, об огромных жертвах, понесенных СССР во имя спасения мира от коричневой чумы. Кульминация выставки – Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом, а также подлинный текст речи маршала Георгия Жукова, произнесенной им во время Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади.

23 апреля – 22 июня

Летопись Победы

Выставочный зал федеральных архивов

Москва, Большая Пироговская улица, 17

Выставка посвящена советской журналистике в период Великой Отечественной войны. В 1941–1945 годах информационный фронт был не менее значимым, чем поле боя. Если в мирное время профессия журналиста считалась относительно безопасной, то в годы войны превратилась в одну из самых опасных и сопряженных с риском для жизни. Писатели, фотографы, кинооператоры, художники добровольно вступали в ряды Красной армии и становились фронтовыми корреспондентами. Все 1418 дней Великой Отечественной войны они создавали подлинную летопись Победы. На выставке представлено более 300 документов, а также фотографии, фрагменты кинохроники и вырезки из центральных и армейских газет.

Варвара Рудакова