Город на древнем волоке

№125 май 2025

Заслоняя столицу с запада, старинный Волоколамск стойко перенес все испытания, уготованные ему историей.

Сколько лет Волоколамску, сказать трудно. Во всяком случае, он древнее Москвы: под 1135 годом Воскресенская летопись упоминает его в рассказе о неудачном походе князей Всеволода и Изяслава Мстиславичей против их дяди Юрия Долгорукого – Изяслав после этого «оста на Волоце Ламском». Ту же дату указывает и Лаврентьевская летопись. Есть, однако, версия, что город уже существовал веком ранее и был перенесен на нынешнее место великим князем Ярославом Мудрым. Здесь находился один из древних волоков, а именно тот, по которому переправляли суда из реки Ламы в Волошню и далее – в Рузу, Москву-реку и Оку. В память об этом до последней четверти XVIII века город носил название Волок Ламский.

Стратегическое значение долго делало его предметом соперничества важнейших русских княжеств – Москвы, Твери и Новгорода. Только в 1456 году московский великий князь Василий Темный выгнал из Волока новгородского воеводу и окончательно присоединил город к своим владениям.

Вид на Волоколамск с Голышевой горы. 1912 год

Рузский тракт. 1912 год

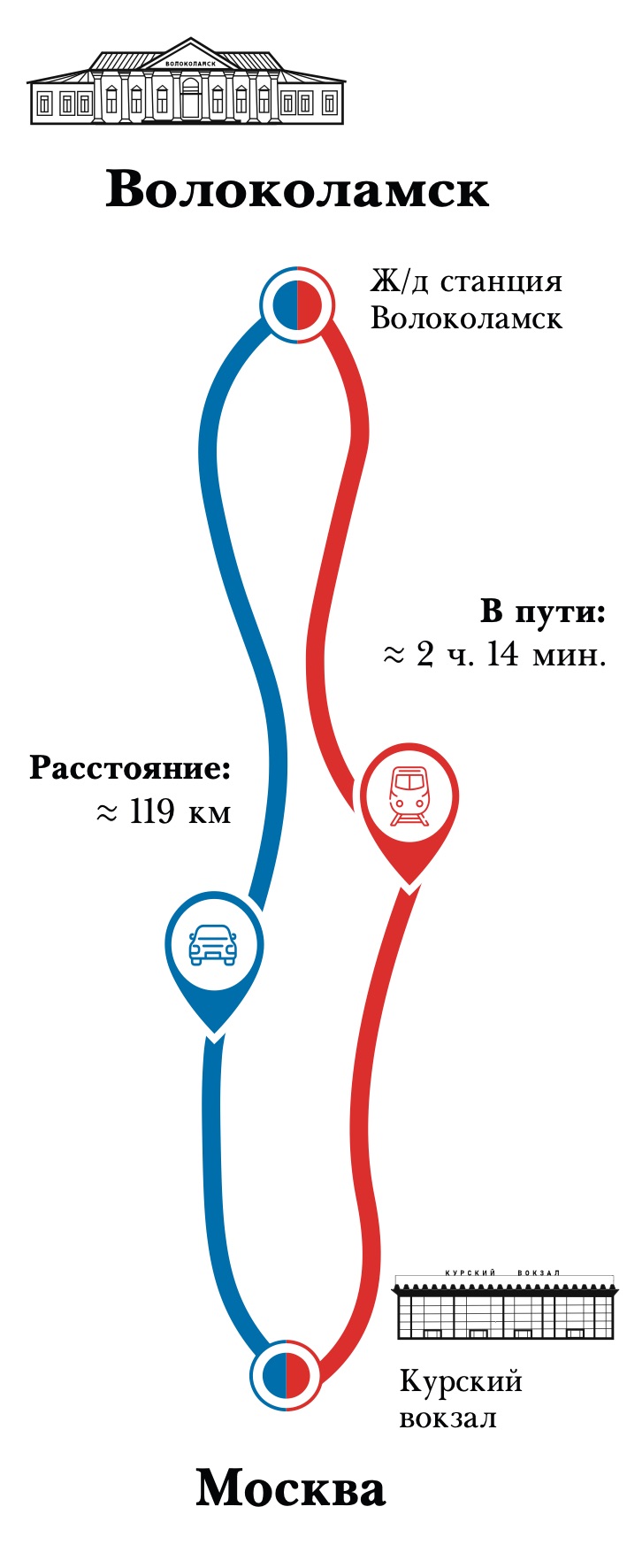

От столицы до уездного центра

В 1462-м по завещанию Василия II Волок достался его сыну Борису и стал столицей небольшого удельного княжества. При Борисе Васильевиче город достиг расцвета, его украсили княжеский дворец и белокаменный Воскресенский собор. Князь приблизил к себе Иосифа Волоцкого (в миру Ивана Санина, сына волоцкого боярина), основавшего в 20 верстах от Волока монастырь во имя Успения Божией Матери, ныне знаменитый Иосифо-Волоцкий монастырь. Иосифа, апологета твердой власти в государстве и церкви, поддержал и старший брат Бориса – великий князь Иван III. Позже волоцкий правитель рассорился с братом и едва не вступил с ним в войну, но в грозный час противостояния с ордынским ханом Ахматом привел свою дружину на помощь Москве. После смерти Бориса княжество поделили его сыновья Федор и Иван (последнему досталась Руза). Оба не оставили наследников, и в 1513 году их владения отошли Москве.

Большие бедствия Волоку принесла Смута, когда он в 1608-м был захвачен и разорен войском Лжедмитрия II. В декабре 1612-го к городу подступила армия польского короля Сигизмунда III, но гарнизон во главе с воеводами Иваном Карамышевым и Степаном Чемесовым отразил троекратный штурм интервентов. Эти события привели к упадку Волока, который к тому же оказался в стороне от новых торговых путей. Вместе с тем он сохранял роль западного стража Москвы и свой маленький кремль, построенный еще во времена Волоцкого княжества. В написанном в 1727 году труде Ивана Кирилова «Цветущее состояние Всероссийского государства» говорилось: «Волоколамской, город рубленый деревянный, в нем 2 башни проезжие, 9 глухих; по мере около города и башен 490 сажен».

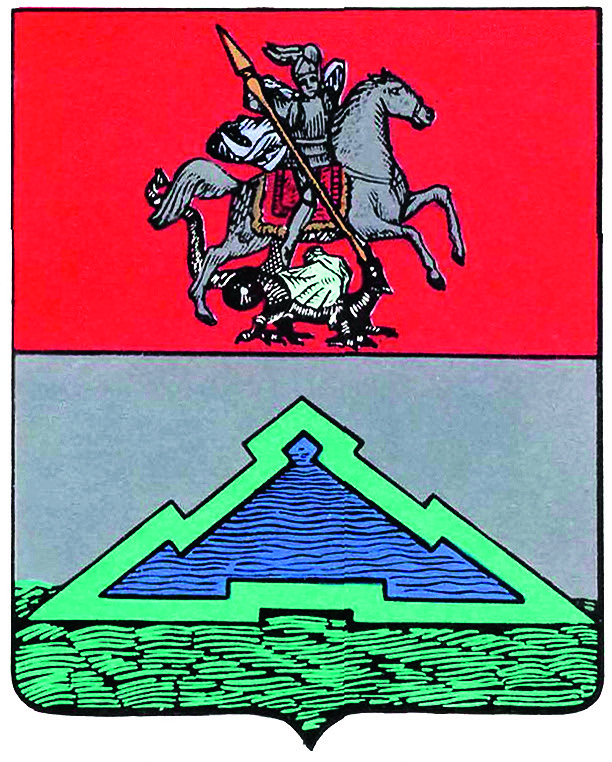

При Екатерине II кремль был разобран в рамках начатой в 1784 году городской перестройки по новому генеральному плану. На семи улицах и в нескольких переулках Волоколамска разместилось 240 домов, 35 торговых лавок, 6 постоялых дворов, 5 питейных заведений, 2 кузницы и харчевня; число жителей составляло 1300 человек. В 1790-м открылось первое учебное учреждение – малое народное училище, а чуть раньше, в 1781-м, был высочайше утвержден герб Волоколамска, изображавший «древние зеленые шанцы на серебряном поле в знак того, что сей город дал храбрый отпор польскому королю Сигизмунду». В постсоветские годы герб решили возродить, в его навершии появилась золотая корона, память об удельном княжестве, а вокруг – лента с орденом Отечественной войны 1-й степени, которым Волоколамск был награжден в 1985 году.

Герб Волоколамска, учрежденный в 1781 году

Ярополецкая ГЭС имени В.И. Ленина, одна из первых сельских ГЭС в СССР

В ожерелье храмов

От Волоколамского кремля сегодня остался только крутой земляной вал (он же самая древняя улица Горвал), на котором расположились главные памятники старины. Прежде всего – белокаменный Воскресенский собор, возведенный в 1480-е годы в традициях старомосковского зодчества. Это одноглавый храм крестово-купольного типа, украшенный декоративным фризом из терракоты (обожженной глины). Вместе с городом он претерпел немало тягот. В Смутное время под обстрелом интервентов рухнула его глава, а веком позже нижнюю часть перестроили, уничтожив росписи XV столетия. В 1930-м собор был закрыт, в нем обосновались механические мастерские и техникум, а в 1944–1947 годах на территории разместили лагерь для немецких военнопленных. В 1960-е храм, как один из древнейших памятников русского зодчества, был отреставрирован и позже передан краеведческому музею (ныне Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль»). Музейные коллекции находятся там и сейчас, а с 1993 года в соборе проводятся богослужения.

В XVIII веке рядом с собором была возведена высокая пятиярусная колокольня, ставшая сегодня главным символом города. При перестройке в следующем столетии на ее четвертом ярусе установили часы с боем, по ним весь город узнавал время. В советскую эпоху часовой механизм, по легенде, перевезли в Химки и установили на башне Северного речного вокзала, а на колокольне остались только циферблаты. В начале Крымской войны, когда из Волоколамска на помощь армии отправлялись ратники ополчения, на Городском валу был заложен новый собор – в честь святителя Николая, защитника от всяческих бедствий. Храм сооружали из красного кирпича в модном тогда русско-византийском стиле, украсив белокаменными деталями и наличниками. Строительство затянулось, собор был освящен только в 1864 году, а после революции закрыт. Сильно разрушенный во время войны, в 1960-е он был восстановлен как здание музея и остается им до сих пор.

В Волоколамске есть еще несколько старинных храмов, например церковь Рождества Пресвятой Богородицы на улице Возмище, 14. Здесь уже в начале XV столетия находился Возмищенский монастырь, где начинал свой монашеский путь святой Иосиф Волоцкий. Нынешняя церковь была возведена в 1537 году как соборная, а после упразднения монастыря при Екатерине II перестроена в середине XIX века за счет сооружения двух приделов и колокольни. Сохранив свой древний облик, храм, расположенный на высоком холме, и сегодня радует глаз волоколамцев и гостей города.

Небольшая Покровская церковь на улице Доватора, 9, берет начало от Варваринского монастыря, основанного в XVI веке в память княгини Иулиании Михайловны, супруги волоцкого князя Бориса Васильевича. В 1695 году по повелению матери Петра I Натальи Кирилловны в монастыре был воздвигнут каменный Покровский собор. Он строился в стиле нарышкинского барокко, но от его изящного убранства остались лишь наличники на окнах и декор восьмигранного основания купола. В 1764 году обитель упразднили, а церковь в последней трети XIX века перестроили. В советское время в ней, единственной в районе, шли службы, были сохранены старинные иконы и убранство.

Главным памятником местной старины остается Иосифо-Волоцкий монастырь вблизи старинного села Теряево, в 25 км к северо-востоку от города. Усилиями Иосифа Волоцкого и его преемников обитель росла и богатела. В 1920-м ее закрыли, разместив здесь детский дом и среднюю школу. В 1989-м сооружения монастыря, сильно пострадавшие в годы войны, были возвращены церкви, и в нем возобновилась монашеская жизнь.

Памятный знак «Советскому народу и армии-победительнице» в парке Победы, заложенный в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне

Аллея у Волоколамского кремля. 1912 год

Бури ХХ века

В XIX столетии Волоколамск был небольшим уездным городом в составе Московской губернии – с церквями, лавками, ярмарками, купцами, которые вели торговлю в Санкт-Петербурге. Его размеренную жизнь нарушило нашествие армии Наполеона. В сентябре 1812 года, выгнав неприятеля, город защищал отряд генерал-майора Александра Бенкендорфа, впоследствии всесильного шефа жандармов. Новый толчок развитию уезда в 1901 году дало открытие железной дороги Москва – Виндава (ныне Вентспилс в Латвии), связавшей центр России с балтийскими портами. Железнодорожная станция Волоколамск была построена в 5 км к югу от города. Ее появление позволило существенно увеличить продажу местных товаров – льна и тканей, которые изготовлялись на фабрике, открытой в 1882 году в селе Щекино «генералом» волоколамской промышленности Егором Старшиновым. Фабрика работала и в советское время, в 1922 году ей присвоили имя В.И. Ленина.

Город и уезд не миновали революционные веяния. В 1905-м в Марковской волости крестьяне на несколько месяцев захватили власть, установив «республику». Ее активным деятелем стал агроном Алексей Зубрилин, который в те годы внедрял рекомендации по улучшению земледелия и животноводства в уезде, что принесло ему всероссийскую известность. Эти методы использовались крестьянами и после революции, в годы нэпа. В ранний советский период Волоколамск вообще оказался флагманом прогресса: недалеко от него, в деревне Кашино, в 1920 году зажглась первая «лампочка Ильича» – от электростанции, на открытие которой приехал сам вождь пролетариата. Этому событию был посвящен музей – ныне он закрыт, да и электростанции давно уже нет.

Суровые испытания выпали на долю города в Великую Отечественную войну. В середине октября 1941-го к нему с запада подошли немецкие части, рвущиеся к Москве. Защищала Волоколамск 16-я армия генерала Константина Рокоссовского, в составе которой была и 316-я стрелковая дивизия генерал-майора Ивана Панфилова, сформированная в Казахстане и «с колес» вступившая в бой на западном направлении. Больше недели она сдерживала превосходящие силы врага в окрестностях города, но 28 октября его пришлось оставить. Из-за больших потерь немцы возобновили натиск на столицу только 16 ноября, но встретили такое же ожесточенное сопротивление. У разъезда Дубосеково путь врагу преградили герои-панфиловцы. Среди погибших в тот день был уроженец Киргизии Дуйшенкул Шопоков, удостоенный вместе со своими товарищами звания Героя Советского Союза. Спустя десятилетия это звание уже после своей кончины получил и сын казахского народа Бауыржан Момышулы, руководивший обороной соседней деревни Матренино. Им обоим и Герою Советского Союза генерал-майору Панфилову, тоже павшему в тех боях, установлены памятники в городе; подвигу его защитников посвящен роман Александра Бека «Волоколамское шоссе».

За время боев и двухмесячной оккупации почти все здания Волоколамска были разрушены или повреждены, бóльшая часть жителей покинула его. На фронт ушли 14 тыс. уроженцев города и района, более половины из них погибли. Сразу после освобождения 20 декабря 1941 года горожане стали восстанавливать предприятия и налаживать выпуск продукции для фронта. В память о подвиге бойцов Красной армии и тружеников тыла в 2010 году Волоколамску было присвоено звание «Город воинской славы». О событиях военных лет напоминают мемориальная стела в центре города, мемориал павшим героям-волоколамцам и Вечный огонь на Октябрьской площади, Могила Неизвестного Солдата на улице Панфилова и, конечно, монументы на местах боев, самый масштабный из которых – «Героям-панфиловцам» в поселке Дубосеково Волоколамского района, открытый в 1975 году.

Дом врача М.Н. Плотникова. Конец XIX – начало XX века. Улица Панфилова, 12

Ясли-сад № 2. Фабричная улица, микрорайон Смычка

Город сегодняшний

В послевоенный период Волоколамск развивался не слишком бурно, но успешно: в городе появились новые предприятия, выросли кварталы современных жилых домов, в его границы вошли поселок при железнодорожной станции и территория ткацкой фабрики имени Ленина – крупнейшего предприятия города. Открылись новые школы, поликлиники, дома культуры. В 1959-м к станции Волоколамск подвели линии электрической тяги, сюда начали ходить электрички из Москвы. К концу советской эпохи население увеличилось до 18 тыс. человек (сегодня в Волоколамске 26 тыс. жителей).

После развала СССР город столкнулся с теми же трудностями, что и вся страна: массовое разорение предприятий, безработица, взлет нищеты и преступности. Однако близость к столице позволила многим горожанам найти работу там, а в нулевые и в самом Волоколамске начал развиваться малый бизнес. Деньги приносит и туризм: в последние годы московские «туристы выходного дня» все чаще посещают Подмосковье. Правда, пока что город может предложить им сравнительно немного – прежде всего экспозицию музейного комплекса, разместившуюся на двух ярусах бывшего Никольского собора.

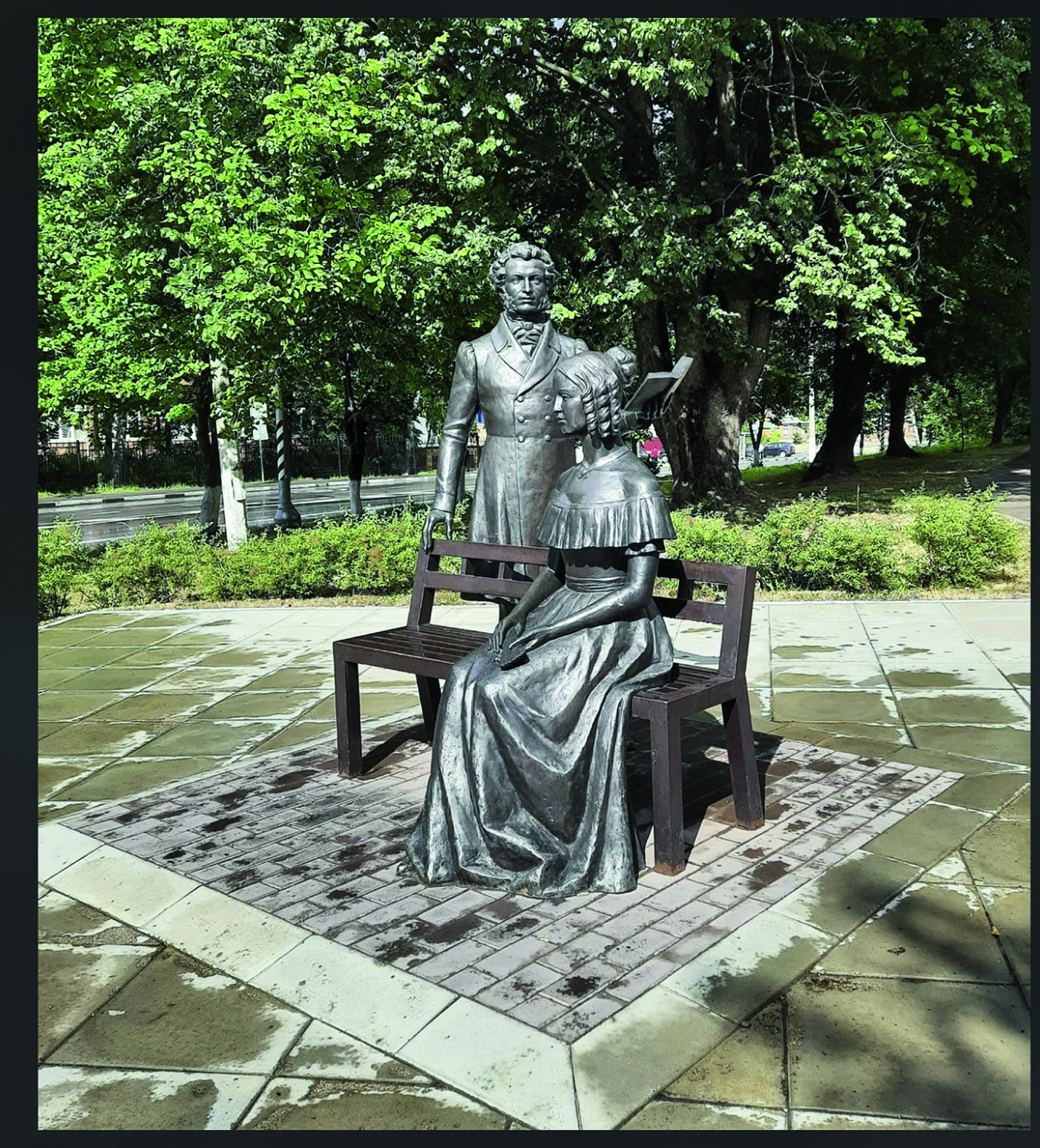

Планируется открытие новых музейных площадок, а пока их нет, туристы посещают окрестности, где тоже есть что посмотреть. Например, село Ярополец в 15 км к северо-западу от города в XVII веке принадлежало бывшему малороссийскому гетману Петру Дорошенко, а при его наследниках разделилось на два имения. Первым владел граф Захар Чернышев, выстроивший здесь роскошный дворец, ныне превратившийся в руины. Другим – генерал Александр Загряжский, чья правнучка Наталья Гончарова стала женой Александра Пушкина. В память о посещении поэтом Яропольца в Волоколамске недавно появилась скульптурная композиция, запечатлевшая Пушкина и его супругу. А в самом селе в 2017 году открыт мемориал, посвященный подвигу кремлевских курсантов, которые в октябре 1941-го ценой больших потерь остановили натиск гитлеровцев.

Другая усадьба, Осташево в 20 км к югу от города, тоже сменила немало владельцев. В 1840-х, когда она принадлежала семейству Муравьевых, был выстроен конный двор в неоготическом стиле, над которым возвышается башня с часами, прозванная «подмосковным Биг-Беном». В 1903 году усадьба перешла к великому князю Константину Константиновичу, известному как поэт К. Р. Он хотел превратить усадьбу в «храм искусств», но умер в 1915-м, успев похоронить здесь сына Олега, гусарского офицера, погибшего на фронте Первой мировой. Возведенный над его могилой изящный храм Святого Олега Брянского недавно восстановлен и освящен, а сама усадьба превращена в филиал Музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль». В окрестностях Волоколамска немало и других достопримечательностей, да и в самом городе есть уголки, ждущие внимания любителей истории.

Конный двор и многоярусная въездная башня с часами в усадьбе Осташево. Село Осташево

Поэт и муза. Памятник Александру Пушкину и его жене Наталье Гончаровой. Скульптор В.А. Черменев. 2019 год

Что посмотреть в Волоколамске

Город воинской славы хранит память о девяти веках истории

Иосифо-Волоцкий монастырь. Село Теряево

Мемориал «Героям-панфиловцам» у поселка Дубосеково

Усадьба семьи Гончаровых в селе Ярополец

Памятник митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму (Нечаеву) на Октябрьской площади. Скульптор Ю.П. Хмелевский. 2021 год

Покровская церковь. Улица Доватора, 9

Водосбросная плотина Ярополецкой ГЭС имени В.И. Ленина

Виктор Захаров, доктор исторических наук