Грустный пересмешник

№133 январь 2026

В январе 1826 года родился выдающийся русский писатель – суровый и мудрый Михаил Салтыков-Щедрин

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук

Он появился на свет в одной из родовых вотчин Салтыковых – в селе Спас-Угол, что в Калязинском уезде Тверской губернии. Глава семьи, потомственный дворянин, в молодости служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел, но рано ушел в отставку и вел размеренную помещичью жизнь.

Портрет Михаила Салтыкова-Щедрина. Худ. Н.А. Ярошенко. 1886 год

«Помню, что меня секут»

Семейные дела держала в кулаке мать будущего писателя Ольга Михайловна, властная и суровая купеческая дочь. «А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут… секут как следует, розгою… Было мне тогда, должно быть, года два, не больше». Кто знает, может быть, так и формируется сатирический талант? Сам Салтыков рассуждал: «Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе».

Родители часто ссорились, дом был пропитан духом вражды. У Салтыкова было четыре брата и четыре сестры – маменька, не скрывая, делила их на «любимых» и «постылых». Мишенька относился к первым. Но и ему не хватало родительской нежности.

Племянница литератора Ольга Зубова признавала: «Была Ольга Михайловна в самом деле барыня-самодурка, крикливая и несдержанная, допускавшая иногда в своих поступках несправедливость и пристрастность». При этом письма самой Салтыковой открывают в ней женщину строгую, даже суровую, но искренне любящую сына Мишеньку. Когда муж был в отъезде, она сообщала ему: «Миша столько мил, что не могу описать… Сколько он меня утешает, что при нем немного забываю нашу разлуку».

С 10 лет Михаил рос вдали от материнской опеки, учился в Московском дворянском институте – бывшем знаменитом Благородном пансионе при университете. Через два года его как одного из лучших учеников перевели «на казенный кошт» в Царскосельский (с 1843 года – Александровский) лицей. Там он стал сочинять стихи, которые позже называл «очень глупыми», переводил из Байрона и Гейне.

Лицей к тому времени утратил лучшие черты пушкинской эпохи. Он больше походил на военную школу, где царила суровая дисциплина. Вместо личных «келий» воспитанники размещались в общей казарме. О золотых «днях Александровых» лицеисты слагали восторженные легенды. А Салтыков частенько оказывался в карцере, расплачиваясь за вольные слова и мысли «неодобрительного» содержания, курение, сквернословие, небрежность в одежде. Однокашники иногда втихомолку подтрунивали над ним: он не относился к титулованной ветви Салтыковых, и это вызывало насмешки. Однако будущий сатирик писал лирические стихи и ему присвоили негласное звание «продолжателя Пушкина», очень важное для лицеистов. Ну а воспитатели «не имели большого сочувствия к словесным упражнениям» и считали пиита вертопрахом. Между тем Салтыков увлекался экономическими учениями, был вольнолюбив. Из-за неблаговидного поведения его выпустили из лицея в чине коллежского секретаря, а не титулярного советника – на ступеньку ниже лучших учеников.

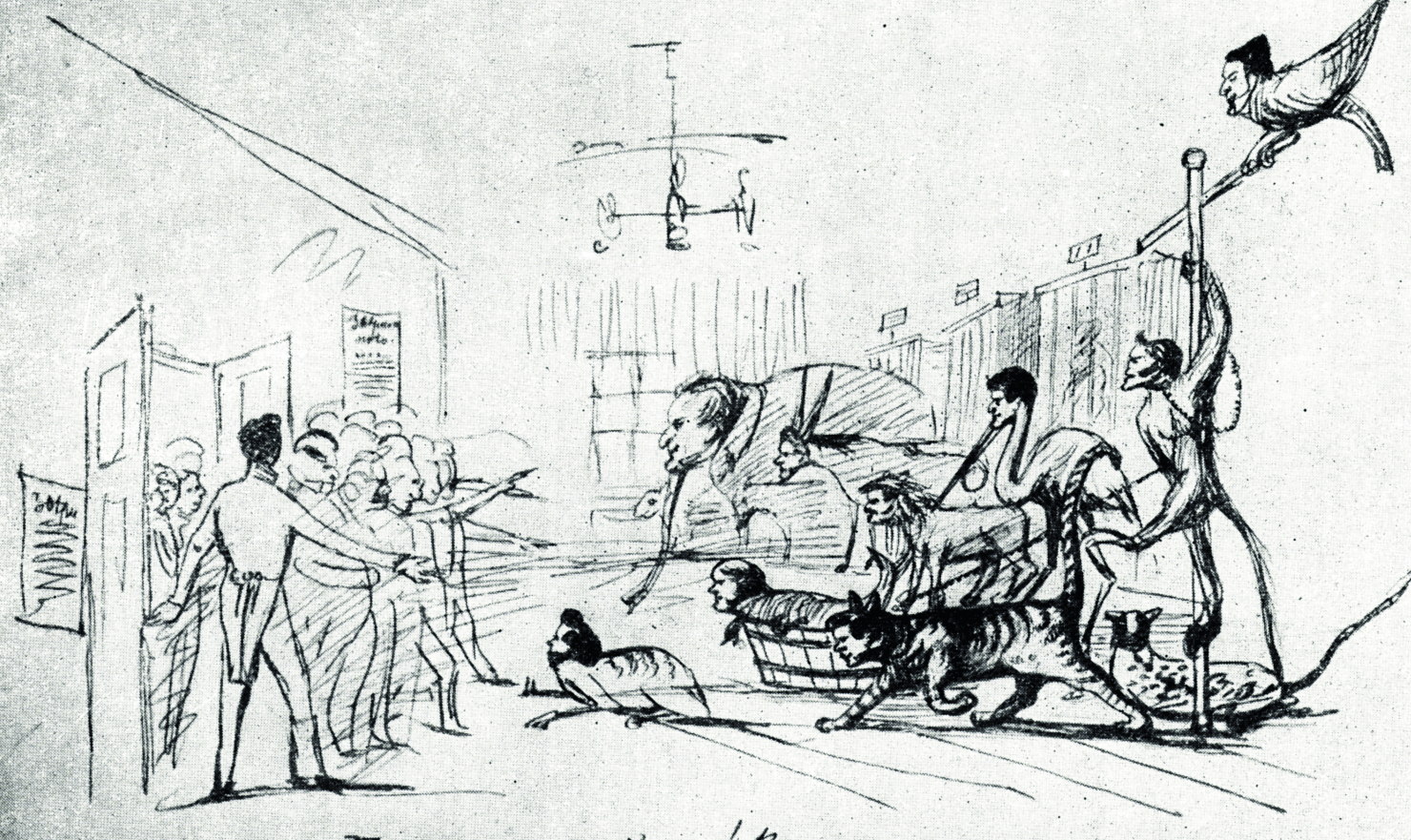

Зверинец. Карикатура на наставников и преподавателей Царскосельского (Александровского) лицея в период обучения в нем Михаила Салтыкова-Щедрина. Из журнала «Литературный и карикатурный листок» № 2. 1840 год

«Вредный образ мыслей»

Так он и начал службу в канцелярии Военного министерства, которое в то время возглавлял колоритнейший генерал Александр Чернышев. Салтыков (тогда еще не Щедрин) между делом сочинял театральные рецензии и первые повести. В 1847 году одна из них вышла в «Отечественных записках». Называлась она символично – «Противоречия». Виссарион Белинский окрестил этот опус «бредом младенческой души». Салтыков посещал собрания, которые по пятницам устраивал у себя дома его лицейский приятель философ-социалист Михаил Петрашевский. Они обсуждали труды европейских утопистов, жарко говорили о необходимости реформ, прежде всего об отмене крепостного права, изучали историю революций… Из литераторов туда захаживали Федор Достоевский, Аполлон Майков, Алексей Плещеев. Салтыков-Щедрин вспоминал: «Я примкнул к западникам, к кружку, откуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что "золотой век" находится не позади, а впереди нас». Но надолго у петрашевцев он не задержался. От своих республиканских убеждений не отказался, однако беседы молодых мыслителей находил далекими от реальности.

В 1848 году по Европе прокатилась революционная волна. «Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не пленяться этой неистощимостью жизненного творчества», – писал Салтыков-Щедрин о своем романтическом восприятии этих событий. Для него революции олицетворяли в тот период «все лучшее и светлое», что есть в душе, – стремление к переменам, к улучшению жизни и себя самого. Консерватизм он воспринимал как воинствующую инертность, не более. В конфликте старого и нового всегда ставил на второе. Верил в прогресс, который приходит не сам собой, а как результат труда подвижников, «сеятелей». Он и к Церкви относился ворчливо, хотя чтил Евангелие. Церковная доктрина (в понимании Салтыкова) гласит, что золотой век человечества миновал в эпоху Адама, а мы живем в «гибнущем сем веке» и достичь чего-то путного на земле невозможно – по крайней мере, если говорить об общественной сфере. Он считал, что такая философия уничтожает в человеке самое дорогое – стремление к совершенствованию жизни. И высмеивал тех, кто цепляется за вековые устои.

К тому времени в его душе накопилось недовольство диктатом и самодурством в самых разных проявлениях. Ему запомнилось, как помещица остригла у крепостной девки ресницы, чтобы лучше видеть, не задремала ли та за пяльцами. В лицее юношам запрещали запирать ящики и шкатулки – ничто не следовало скрывать от воспитателей. Из таких впечатлений складывались его замыслы – написать в прозе нечто вроде басен Ивана Крылова. Про помещиков и крестьян, про чиновников, крупных и мелких, про трусость и алчность. Добавим увлечение гоголевским гротеском – и получим «Запутанное дело», первую повесть Салтыкова, обратившую на себя внимание читателей и критиков. Она вышла в «Отечественных записках» в марте 1848 года, в разгар революционного пожара в Европе. Министр Чернышев пришел в ярость, узнав, что его сотрудник позволил себе вольнодумное выступление. Герой повести, способный молодой человек, не может устроиться, ему душно в столице, и оказывается, что в «обильной и богатой» стране человек «глуп, мрет себе с голоду». Это воспринималось как призыв к бунту. Салтыкову каким-то чудом удалось отделаться сравнительно мягким наказанием «за вредный образ мыслей» – ссылкой в Вятку.

%201.png)

Здание Военного министерства на Адмиралтейском проспекте Санкт-Петербурга. Архитектор О. Монферран. Фото 1900 года

Портрет Александра Чернышева. Худ. Ф. Крюгер. 1851 год

Иллюстрация к повести «Запутанное дело». Худ. Г.Д. Занегин. 1938 год

Салтыкову были не чужды поэтические образы, правда, тоже весьма едкие. Чего стоит такой: «Везде жужжат мириады пчел, которые, как чиновники перед реформой, спешат добрать последние взятки»

Сатирик особых поручений

В апреле 1849 года начались аресты петрашевцев, Салтыков не пострадал – хотя бы потому, что уже год находился в ссылке. Но в сентябре и у него взяли показания по этому делу. Он честно сообщил, что давно перестал посещать подобные сборища, и добавил: «Конечно, у меня были заблуждения, но заблуждения эти были скорее результатом юношеского увлечения и неопытности, нежели обдуманным желанием распространять вред». Несмотря на раскаяние, ссылка продолжалась. Салтыков сумел проявить себя и был назначен старшим чиновником особых поручений при губернаторе, возглавив затем его канцелярию. Даже много лет спустя в Вятке вспоминали, что Салтыков был единственным столоначальником, который никогда не брал взяток. Уже тогда он ощутил себя сатириком. В вояжах по уездам, присматриваясь к неурядицам, выражал свои впечатления в форме фельетонов.

Салтыков сдружился с вице-губернатором Аполлоном Болтиным. Когда его дочь Лиза из очаровательного подростка превратилась в цветущую девушку, мрачноватый чиновник потерял голову: «То была первая свежая любовь моя, то были первые сладкие тревоги моего сердца!» Ее приданое было скромным, но его это не интересовало. Они стали супругами – несмотря на недовольство матери прозаика, которая прочила ему богатых невест. Друзья считали, что она ему не пара: у Болтиной на уме были только наряды и приемы, а литературу она называла «Мишелевыми глупостями». Поговаривали и о ее ветрености. А он любил Лизу ворчливо, но верно.

Завершением ссылки, которая продолжалась семь с половиной лет, Салтыков был обязан генералу Петру Ланскому – второму супругу вдовы Пушкина Натальи Гончаровой (Ланской). Шла Крымская война, Ланской прибыл в Вятку по делам ополчения. Просвещенному генералу приглянулся остроумный ссыльный чиновник, и он взялся хлопотать за Салтыкова. В итоге Александр II (который, кстати, не без интереса почитывал сатирика) разрешил Салтыкову «проживать и служить где пожелает».

Забияка Щедрин

После возвращения в Петербург в литературных журналах его приняли не сразу. Но когда в «Русском вестнике» стали появляться «Губернские очерки», подписанные псевдонимом «Надворный советник Н. Щедрин», Салтыков проснулся литературной звездой первой величины. В нем увидели русского Свифта, который превращает реальность в фантастическую притчу и не боится прозрачных намеков на «язвы общественной жизни». В то время от литературы ждали именно этого – смелых разоблачений патриархального, феодального уклада, присущего российской действительности. Псевдоним, по легенде, предложила писателю супруга, заметившая, что он «щедр на сарказмы». Публиковать дерзновенные сатиры под собственной фамилией правительственный чиновник не мог.

Уже при первом знакомстве с Салтыковым чувствовалось: это прирожденный сатирик. Сарказм стал для него образом жизни. Современники замечали его привычку все видеть в темном цвете. По воспоминаниям писательницы Авдотьи Панаевой, как-то в разговоре с Николаем Некрасовым он дал такую оценку петербуржцам: «Куда ни пойдешь – видишь одни морды, на которые так и хочется харкнуть! Тупоумие, прилизанная мелочная подлость или раздраженная бычачья свирепость. Я даже обрадовался вчера, ужиная у Бореля, такое каторжное рыло сидело против меня, но все-таки видно, что мозги у него работают хотя на то, чтобы прирезать кого-нибудь и обокрасть.

– Разве не те же лица вы видите и в провинции? – возразил Некрасов.

– Нет, там жизнь превращает людей в вяленых судаков! – отвечал Салтыков».

Он признавал не без самобичевания: «Моя манера писать есть манера рабья. Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько обдумыванием способов проведения его в среду читателей. Еще древний Езоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам». Тактика понятная: обманывая цензуру, Салтыков был вынужден прибегать к аллегориям, иносказаниям, эзопову языку. Но именно так оттачивалось перо сатирика, который не мог прямолинейно обличать пороки и вынужден был создавать притчевые сюжеты и неординарных героев.

Его язык – смесь канцелярщины, церковного возвышенного стиля и простонародной брани – удивительно гибок. От серьезного повествования он легко переходил к пародии. Не зря Лев Толстой отмечал его «чисто народный меткий слог». «Равнина еще цепенеет, но среди глубокого безмолвия ночи под снежною пеленою уже слышится говор пробуждающихся ручьев. В оврагах и ложбинах этот говор принимает размеры глухого гула и предостерегает путника, что дорога в этом месте изрыта зажорами. Но лес еще молчит, придавленный инеем». Это тоже Салтыков-Щедрин. Он, представьте, бывал и поэтом в прозе, и художником. Это ощущается не только в щедринских пейзажах, но и в веселых пассажах: «Везде жужжат мириады пчел, которые, как чиновники перед реформой, спешат добрать последние взятки».

Он вдохновенно изобретал удивительные неологизмы, неизменно вызывающие комический эффект. «Белибердоносец», «душедрянствовать», «рылобитие» – когда мы встречаем эти термины, сразу настраиваемся на нужный лад и готовы живо воспринимать иронию, фантастику, гротеск. Многие слова, придуманные Щедриным, навсегда вошли в нашу речь. Например, «головотяпство», «злопыхатель» или «мягкотелый». По-прежнему мы иногда используем понятие «пенкосниматель»: нет лучшего определения бездельника и лицемера, который ловко присваивает себе чужие оригинальные идеи. «Благоглупости» – еще одно щедринское словцо. Образное, хлесткое.

Литературный критик Павел Анненков, хорошо знавший писателя, говорил: «Такого забияки, как Салтыков, еще и не было у нас: он открыл вдобавок секрет быть приятным тому, кому в лицо плюет. Это гениальный человек». Действительно, кого он только не критиковал, в том числе тех, кто был его верным читателем. Сатирик бичевал и консерваторов, и либералов, и крупных чиновников, и братьев-литераторов, и смиренных крестьян.

Михаил Салтыков-Щедрин. 1850-е годы

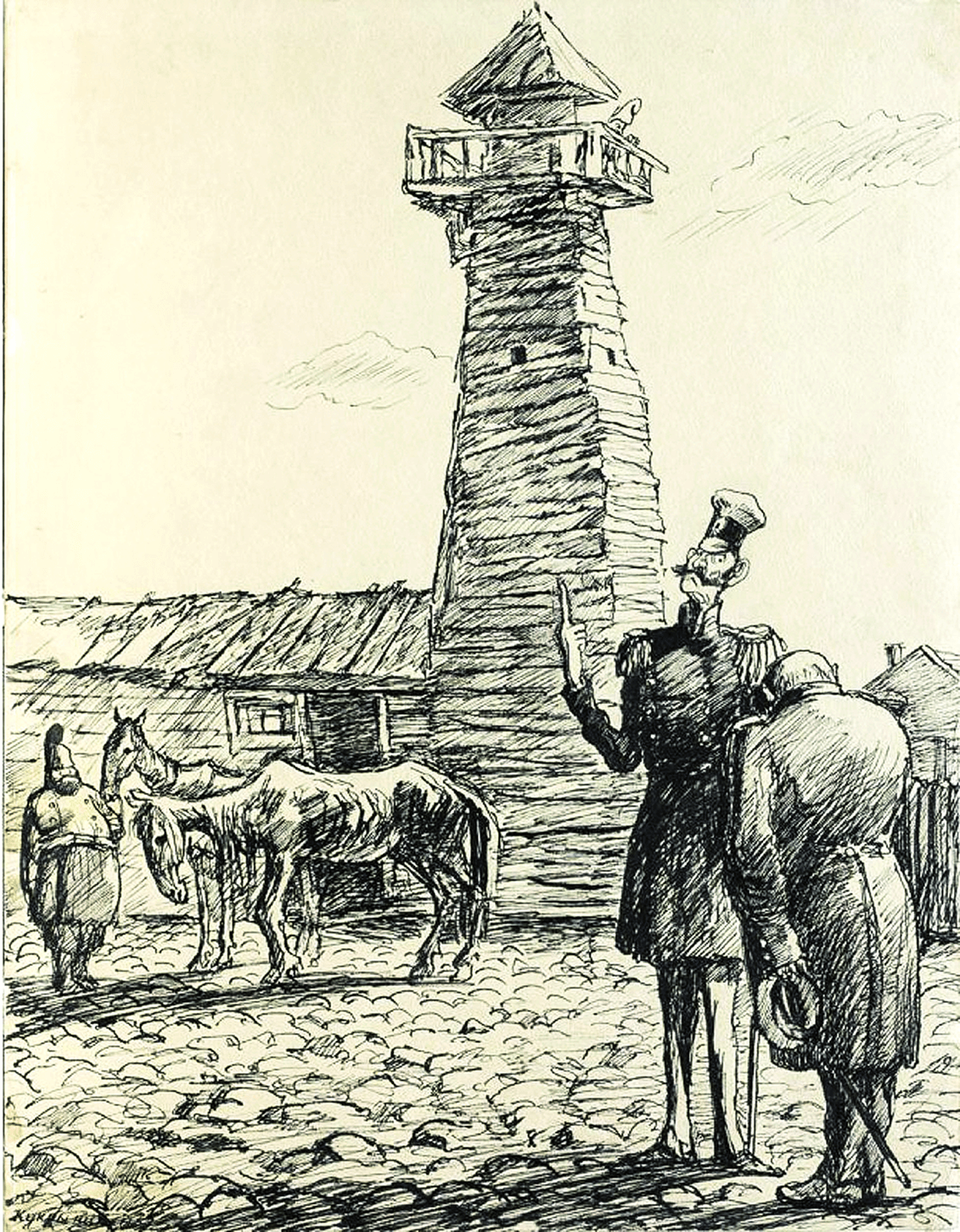

Неприятное посещение. Иллюстрация к «Губернским очеркам». Худ. Кукрыниксы. 1939 год

Когда в 1856-м в журнале «Русский вестник» стали появляться «Губернские очерки», подписанные псевдонимом «Надворный советник Н. Щедрин», Салтыков проснулся литературной звездой первой величины

Изобретатель жанров

Его послужной список впечатляет: Салтыков занимал пост вице-губернатора в Рязани и Твери, потом в нескольких губерниях возглавлял Казенную палату. Но был счастлив, когда в 1868-м вышел в отставку в чине действительного статского советника, что соответствовало воинскому званию генерал-майора. Редчайший случай – при этом Салтыкова не награждали орденами. Отмахнувшись от государственной службы, он с головой ушел в работу в журнале «Отечественные записки». Терпеть не мог, когда в литературных кругах его называли «превосходительством», вспоминая о чиновничьей карьере.

От сборников очерков и фельетонов он перешел к романам, стал создавать сатирические полотна, изобретая новые жанры. «История одного города» демонстрирует не только травестийное и даже несколько глумливое переложение «гимназического» курса истории. Это первая антиутопия, в которой писатель в декорациях города Глупова показал, к чему могут привести государство и крайний консерватизм, и реформаторский зуд. В «Господах Головлевых» читатели увидели сатирический триллер о разложении помещичьей семьи во главе с Иудушкой – уникальным лицемером, способным обмануть и уничтожить даже самого себя.

Представьте, Салтыков чем-то и сам напоминал своих героев. Был грубоват и с прислугой, и с карточными партнерами, если они ошибались. В мужских компаниях не обходился без непечатных выражений. Быстро взрывался, если его что-то раздражало. В гостях непременно с кем-то ссорился, покидал собравшихся с обидой. В семье слыл самодуром, требовал от жены полного повиновения, придирался к хозяйственным мелочам, скрипучим голосом кричал на нее, величал «дурой» даже при гостях. Доходило и до проклятий, если ему подали не ту чашку или не то блюдо. Вместе с тем он не мог и двух дней прожить без своей Лизоньки. В отъезде начинал тосковать и пребывал в еще более дурном настроении, чем обыкновенно. Дело не только в расшатанных нервах, но и в артистизме Михаила Евграфовича. Таков его творческий метод – полностью проникать в суть своих героев, даже самых карикатурных, наяву проигрывать их жизнь. Отчасти поэтому он и вел себя невыносимо, буйно. Ведь и писал не про ангелов!

Когда сочинительствовал, курил не переставая, уничтожая папиросы, а вместе с ними и собственные легкие. На склоне лет сокрушался: «Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злому недугу, с которым я сойду в могилу». Его стиль становился все тоньше и ярче. Несколько десятилетий Щедрин писал свои «сказки для детей изрядного возраста» (как остроумна эта формула!). Этот жанр он открыл для себя, когда «одним махом» создал три шедевра – «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и «Пропала совесть». В 1869 году их опубликовали в «Отечественных записках». Переплетение абсурда и «социальной физиологии», отточенные иронические обороты – все это захватывало. Щемящей, неожиданной вышла сказка о совести, которая покинула землю. Салтыков изобразил мир холодных, эгоистичных, вороватых сибаритов. Но сильнее сатиры оказались проповеднические мотивы. Совесть верит, что найдет приют в сердце ребенка: «…отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет – не погнушается. <…> И исчезнут тогда все неправды…» Так мечтал вечный скептик, давший наконец волю своему глубоко запрятанному в сердце идеализму. От такой сказки, верно, не отказался бы и вечный противник Салтыкова Достоевский, с которым они обменивались литературными шаржами.

Он возвращался к этому жанру до конца дней – как к чему-то сокровенному. С трудом пробивалась к читателю сказка «Медведь на воеводстве» – сатира на грозного и вместе с тем ничтожного чиновника-самодура, актуальная во все времена. Он казался могучим, но сумел лишь одно – с похмелья проглотить птичку, приняв ее за супостата. «Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел» – эти слова стали крылатыми.

Не раз Салтыков пытался опубликовать полное собрание своих сказок отдельным изданием. Но почему-то притчи внушали страх сильным мира сего больше, чем самые острые фельетоны. «В них предаются осмеянию не только пороки, но и установленные власти, и высшие сословия, и установившиеся национальные привычки», – комментировал щедринские сказки цензор Николай Лебедев. Прозаика не раз упрекали в том, что он видит российскую действительность лишь в мрачных тонах. Доходило до обвинений в ненависти к родной стране. Он отвечал, что ненавидит только порок. «Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России» – это не только фигура речи, Салтыков-Щедрин действительно не представлял себя вне Отечества, а за рубежом впадал в хандру. И когда его сказки нелегально попали к иностранным издателям, он неподдельно разгневался.

«Старик перещеголяет молодых»

Считается, что с годами Салтыков стал радикальнее, мыслил смелее, шествуя, на ужас правительству, в ногу с новым поколением революционных демократов. Отчасти так и было, хотя ни в одну «партию» сатирик вписаться не мог, ибо следовал ершистому принципу «делать то, что мне хочется, и тогда, когда мне хочется это делать».

Редактором он был дотошным и отличался редкой скрупулезностью. Читал все рукописи, поступавшие в «Отечественные записки», непременно просматривал корректуры, демонстрируя системность, свойственную добросовестным бюрократам. Открытием Салтыкова-Щедрина оказался в ту пору молодой публицист Николай Михайловский, социалист, ставший настоящим властителем дум вольного студенчества. И он, и некоторые другие сотрудники журнала были связаны с «Народной волей». Когда Михайловского арестовали и отправили в ссылку, судьба «Отечественных записок» была предрешена. Министр внутренних дел Дмитрий Толстой, идейный противник, но старый, еще лицейский приятель Салтыкова-Щедрина, колебался, думал о компромиссном решении, однако весной 1884 года вышло постановление: «Правительство не может допустить дальнейшего существования органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ». Салтыков-Щедрин не мог скрыть отчаяния: «Сидел я, больной, в своем углу и пописывал. Думал, что я на здоровье отечеству пописывал, а выходит, что на погибель… Предстоит такая ломка, что в скорости оправиться с ней невозможно». Но прошло несколько недель – и он вернулся к письменному столу. Лишившись постоянной трибуны, прозаик не потерял влияния на умы. Он сочинял новые сказки, роман-хронику «Пошехонская старина», не оставлял и публицистику. «Этот больной старик перещеголяет всех молодых и здоровых писателей», – утверждал его давний приятель Алексей Плещеев в письме популярному новеллисту Антону Чехову, которого за остроту слога нередко считали учеником Щедрина.

Весной 1889 года сатирик перенес простуду, скакало давление. Сердце остановилось, как тогда говорили, «от закупорки сосудов». В ту пору выхаживать больных после обширного инсульта не умели. Май в Петербурге выдался прохладным. Шел дождь, но гроб провожала огромная толпа. «Много было учащейся молодежи, несколько представителей адвокатуры и театра, почти весь литературный и журнальный мир», – сообщало «Новое время». В некрологах отмечали, что Щедрин «как писатель не уступал Гоголю, а как общественный деятель превосходил его».

Похороны Михаила Салтыкова-Щедрина. Неизв. худ. 1889 год

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Тюнькин К.И. Салтыков-Щедрин в жизни и творчестве. М., 2020

Дмитренко С.Ф. Салтыков (Щедрин). М., 2022 (серия «ЖЗЛ»)

Арсений Замостьянов, кандидат филологических наук

-1.png)